■戦術機/Tactical Surface Fighter■

『戦術歩行戦闘機』の略称。光線属種の登場により、無力化された航空兵力の空洞を埋め、対BETA戦の最終局面、即ちハイヴ攻略用の決戦兵器として開発された"人類の刃"。しかし、その兵器特性である3次元機動と柔軟な任務適応能力──高い運動性や兵装の汎用性によって、設計時には予測もされなかった様々な評価を得るに至り、通常戦闘に於いても有効な対BETA兵器として運用されている。全高は18~30m超と機種により差異があり、世界各国ではそれぞれの国情や運用思想にあわせ、様々な仕様の機体が研究・開発されている。第1~第3までの世代が存在し、第1世代は重装甲による高防御性、第2世代は機動力の強化、第3世代は反応性の向上と段階に分けた特徴と発展が成されている。動力は本体、跳躍ユニットの二系統に分けられ、電磁伸縮炭素帯(カーボニック・アクチュエーター)が中心の本体側は燃料電池とマグネシウム電池によって賄われている。跳躍ユニットは、推進剤と呼ばれるジェット燃料を使用し、跳躍ユニット内部と主脚内部にある。尚、機体の関節部を保護している膜のようなモノはカーボニックアクチェーターの一種で、それ自体が靭帯としても機能することで戦術機駆動に密接に関わっている。

戦術機の装甲材は、「スターライト樹脂」で構成されており、鉄よりも強度が高く、耐熱性能も非常に高いものである

(公式の実況プレイ生放送中に語られている)

なお、オルタ2(仮称)と第5計画移民船団側ではそれぞれ独自の進化を遂げており、移民船団の戦術機は第六世代戦術機が存在していることが確認された(キマシナイトフィーバー)

EU(欧州連合)

BETAによって国土を追われたEU各国は、国力の衰退から独自の戦術機開発に難航していたが、EF-2000タイフーンの共同開発によって独自色を反映した機体の開発に成功した。その傾向はハイヴ攻略と平野部での密集戦を意識したもので、BETAの侵攻によって平坦になった国土の奪還を目指す長期戦略を窺わせる。また新構想――戦術機のみで構成された即時展開打撃部隊"オール・TSF・ドクトリン"を掲げている。

|

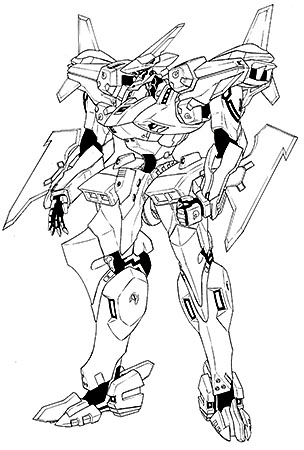

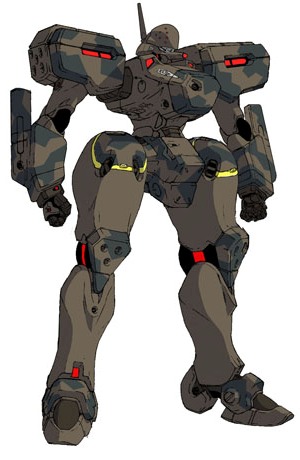

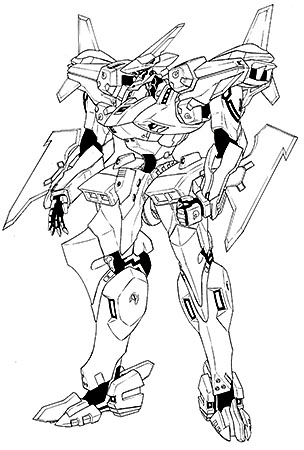

欧州連合の次期主力第三世代戦術機。

パレオロゴス作戦の失敗により、BETAの欧州西進が確実となった1978年、イギリス、西ドイツ、フランスを始めとするNATO加盟各国は、その主力戦術機である

F-4、或いは

トーネードや

ミラージュといった

F-5改修機の後継機となる新型戦術機の共同開発に合意し、1980年よりECTSF(European Combat Tactical Surface Fighter)計画の名称の元で開発が始まった。

早急な前線戦力強化を謳い、1985年の実用化を目標に開始されたECTSF計画はパレオロゴス作戦で得られた戦訓───ハイヴへの長駆侵攻を可能とする侵攻能力、光線属腫からの攻撃回避とハイヴ内での密集近接格闘戦を主眼においた機動性、運動性の向上を重視しており、これらの要求仕様は奇しくも同時期に開発が着手されていた米国の

F-15イーグルと同様であった。

当初のスケジュールと要求仕様通りに完成していれば、F-15に勝るとも劣らない高性能第二世代機となったであろうECTSFだが、BETAによる欧州の蹂躙、主要参加国であったフランスが主機選定を理由に開発計画から脱退するなど、様々な要因によって開発は大幅に遅れた。

F-15の成功に指をくわえて眺める形となった開発参加国では、ECTSF計画そのものの存在意義を疑う声が噴出し、ついには西ドイツも脱退を示唆するに至った。

米国による各国へのF-15売り込みが狙い済ましたように勢いを増す中、欧州大陸が陥落した後に実質的な開発国となっていた英国は、ECTSFを機動近接格闘戦能力をより強化した第三世代水準機として開発するという計画の大転換を決定、1994年には単独で技術実証機ESFP(Experimental Surface Fighter Program)を試作、欧州制圧前の古い要求仕様や設計思想に基づくF-15の導入を牽制すると共に、ESFPの高い実戦能力をデモンストレーションすることによって各国を計画に引き留めた。

以降開発は順調に推移し、1998年には先行量産型EF-2000の試験部隊への引き渡しが、2000年5月には実戦部隊配備が開始されている。なお、ESFPの試作に於ける第三世代技術の確立には、欧州各国同様にハイヴ攻略、近接格闘戦を主眼とする日本帝国からの技術提供があったと言われているが、その真偽の程は明らかではない。頭部、両前腕部外縁、肩部装甲ブロック両端、膝部装甲ブロックから下腿部前縁、前足部及び踝部に至るまで、機体各所に固定武装であるスーパーカーボン製ブレードが装備されている。特に頭部、両肩部、両前腕部のそれは、近接攻撃以外にも空力的な補助機体制御装置としても機能する。また、頭部モジュール前縁にはメインセンサー保護用のショック・ボウが取り付けられている。多数のハイヴを抱え広大な平野部を持つソ連同様、ハイヴ攻略戦だけでなく密集近接格闘戦を想定した仕様である。西独軍仕様のG-36をイメージしてデザインされたGWS-9 突撃砲とハルバードタイプの長刀(BWS-8)、英国軍仕様の両刃直刀型長刀(BWS-3)、スペイン軍仕様の戦突型多目的増加装甲(スパイクシールド)など、武装バリエーションは多岐にわたる。伊軍仕様の近接戦装備はナイフとフォークの形をしているという与太話がある。他の第三世代機同様、跳躍ユニットの主翼にもスーパーカーボンが採用されている。2004年時点、日本帝国に一個中隊分の機体が無償供与されている。JFKハイヴ攻略戦にて少数参戦を確認。ドイツ仕様だったため、少数の生き残りである可能性のほうが高い(真っ白のタイフーンらしき機体も確認されている)。

EF-2000 ドイツ仕様 |

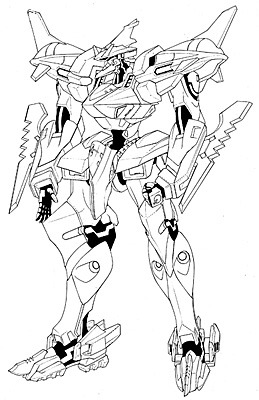

ESFP Experimental Surface Fighter Program

1994年に完成したECTSF技術実証機。ユーロファイタス社は、各国へのアピールを目的としたESFP運用部隊"レインダンス"中隊を編成し、英国政府支援の下で国連欧州方面軍へ派遣した。

パラヴィア・インダストリアル社製第一世代戦術機。

F-5改修機。

英独伊の共同ライセンス生産機で、各国出資の下、西ドイツにパラヴィア・インダストリアル社が設立され量産が行われた、各国の要求に従って細部の仕様が異なる3機種が存在する。砲戦を主体とした運用が行われ、IDS(InterDictor-Strike):阻止攻撃型と呼ばれた。F-5からの最大の改修点として、STOL性、運動性に加え、最高速度も向上させるため、跳躍ユニットに可変翼機構を採用している。STOL性が重視された背景には英海軍での艦載機運用が想定されており、戦術機向けの改修が行われていない小型の航空母艦にも着艦可能であることが必要とされた事が挙げられる。

- F-5E IDS

英国軍仕様機。米軍のF-5E タイガーⅡとは別物

- F-5G IDS

西独軍仕様機。F-5G タイガーシャークとは別物

- F-5I IDS

伊国軍仕様機。

1976年、配備開始。

イギリス

パラヴィア・インダストリアル社製第二世代戦術機。

トーネードIDSの強化改修型。実機のADVは防空(Air Defence Variant)型という意味だが、こちらはエリア防衛(Area Defence Variant)を意味する。イギリスのエリア防衛を念頭に兵装制御システムや前方赤外線監視装置の能力向上、近接固定兵装の追加等が行われている。

フランス

ラファールはダッスオー社(仏)が開発した第三世代戦術機である。

主機選定と機体仕様に関する意見対立、開発の大幅な遅延を嫌ったフランスは1985年にECTSF(European Combat Tactical Surface Fighter)計画から撤退、

ミラージュ2000(第二世代)の後継たる次世代戦術機の単独開発に着手した。世界的な戦況悪化に伴いミラージュ系強化キットの開発が優先されるなど、一時的な停滞こそあったが、米軍規格や欧州共通仕様の大胆なオミットにより94年の試作機ロールアウトから4年で実戦部隊でも運用開始に漕ぎ着けるなど、開発は総じて順調であった。外観や基本装備など、あらゆる点で

EF-2000 タイフーンとの類似が見て取れるが、ECTSF計画の新世代基礎技術研究や新世代機設計研究の成果を基に開発された両機が同様の態を成すのは当然の成り行きであろう。

JAS-39グリペン(スウェーデン)を含め、このような欧州次世代機の類似については「水面下で日本帝国の技術提供を受けたため」とする風説もあるが、その真偽は定かではない。

TDAにてフランス軍の主力機として登場。センサーを敷設したおかげでF-22Aとも互角の戦いをしていた。また、カナダ軍にも少数配備されているようである。1998年、配備開始。2000年の時点で100機余りがフランス陸軍で運用されており、その大半はスエズ運河防衛線に展開する海外派兵部隊の装備機である。跳躍ユニットは「S88」を搭載する。名称は、仏語で「疾風」「突風」の意味。

|

ミラージュⅢはダッスオー社(仏)による

F-5改良型ライセンス生産モデルである。

電子兵装と通信機能に加え、近接戦能力が強化されている。欧州圏では最初期に導入開始されたF-5派生型で、イギリス、ドイツ、イタリアが導入した

F-5E/G/I=トーネード、スウェーデンが導入した

J-35 ドラケンとは姉妹機である。ほぼ同時期に実戦配備されたこれらを軍関係者は"5シスターズ"と呼称する。急速なBETAの侵攻に対抗するべく緊急導入された経緯から、機体は基本仕様のままであるが、簡略化されていた通信・索敵機能の強化(

F-4用センサーマストへの換装)等による頭部モジュール形状の変更や、近接格闘戦に備え膝部装甲ブロックに増設された戦突(アーマースパイク)など、小規模ながら改修が行われている。このような改修から得たデータは、後の

ミラージュ2000、

トーネードADV等の開発にも反映されており、それに続く欧州製第三世代戦術機に共通する頭部モジュール形状や、上腕部・下腿部等へのブレードベーンの装備にも繋がっている。

就役から四半世紀が過ぎた現在でも、欧州やアフリカ諸国を中心に準第二世代機相当へアップグレードされた改修型が運用されている。名称は仏語で「幻影」「蜃気楼」のこと。

1976年、配備開始。

仏・ダッスオー社製第二世代戦術機。

軽量高出力を誇る

F-5改修機。

ミラージュⅢの後継機として開発され、F-5の基本設計を残しながらも軽量高出力の主機と高い噴射地表面滑走(サーフェイシング)能力が付与された。機体の大型化によって兵装積載量と連続稼働時間も増大している。輸出需要も見込んだ設計・仕様であるため、多任務汎用性と各性能のバランスが重視されている。

1981年、配備開始。

スウェーデン王国

スウェーデンは自国の森林や渓谷での運用に適した小型の戦術機を独自に開発し、遮蔽物を利用する戦術思想を模索している。

|

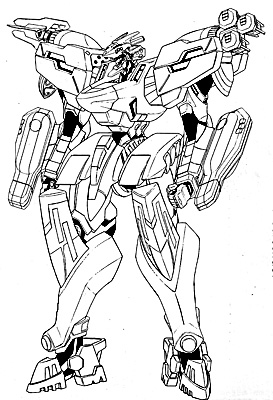

JAS-39グリペンは、サーグ社(スウェーデン)が開発し、1996年より実戦配備が開始された第3世代戦術機である。

他のヨーロッパ諸国と同様、F-5フリーダムファイター(米国)の改修、生産(J-35ドラケン)から始まったスウェーデンの戦術機開発は、一般的な欧州製戦術機とは多少異なる発展を遂げた。小国であり潤沢な資金のないスウェーデンは、独自の第3世代機開発に際し、理想主義的な性能追求よりも、コストパフォーマンスや信頼性を重視した軽量戦術機を求めていたのである。

平野の多いヨーロッパ大陸に比して、山がちな地形であるスカンジナビア半島に国土を有するスウェーデンは、光線属腫対策としてその地形を利用することを前提としており、山間部での匍匐飛行を適正に行うための姿勢制御能力と、それを補佐するための地形追随レーダー類の能力向上が重視されている。また、攻撃性能に関しては重金属雲環境や戦域データリンク壊失を想定し、光学を始めとする各種センサー類によって直接、標的を補足(稜線からセンサーマストだけを露出)、稜線越しの曲射、あるいは一瞬機体を露出させ、打ち下ろしでの砲撃を精密に行うルックダウン・シュートダウンを持つ多任務対応能力が重視された。

これらの基本要求仕様は、J-35の後継機であるJA-37ヴィッゲン以降変わっていない。その背景には、スウェーデン国内にハイヴが存在しないことが大きく影響しており、「突入戦は諸外国に任せ、自国を奪還、防衛に徹する」という割り切りがその根底にある。要求仕様同様、開発計画も非常に合理的に割り切られており、第3世代技術は国内開発に拘らず、スウェーデン同様に山岳地形が多く歴史的な対露(ソ連)感情的にも近しい日本帝国の支援を受けたと目されている。この時期日本帝国はアメリカのG弾戦略に対抗する政治的プレゼンスを確立するため、水面下で積極的に欧州各国への第3世代技術転移を行ったとされている。欧州戦術機計画やラファール開発もその影響下にあり、欧州第3世代機の日本帝国製Type-97吹雪との形状類似は、決して偶然ではないと見るべきである。その一方で、ヨーロッパ各国で行われた技術研究、実践データも色濃く反映されており、前腕外縁部に装備された展開式スーパーカーボン製ブレードベーン、肩部装甲ブロックに配置されたブレードベーン、脚部の設計などに、EF-2000やラファールと同様に、欧州オリジナルトレンドデザインの影響下にあることが伺える。

ペットネームのグリペンは、伝説上の動物「グリフォン」のスウェーデン語表記であり、空に地に、縦横無尽に戦うその姿から命名された。

BETA大戦以前、スウェーデンにとって兵器輸出は貴重な外貨獲得手段の一つであったが、JA-37ヴィッゲンは自国運用に特化しすぎていたことから、主な市場であるアジア、中東、アフリカ諸国への売り込みには悉く失敗していた。一方、JAS-39は要求仕様こそ変わらないものの、第3世代能力の獲得と最新アビオニクスの装備によって自ずと多任務対応能力が拡大し、設計想定外の汎用性を獲得していることから、比較的安価で、整備性の高いマルチロール機として、各国への売り込みが開始されている。また、サーグ社はJAS-39の発展型として次世代アビオニクス研究と機体稼働時間の延長を図ったエンハンスド・グリペン計画を発表。2000年にプロミネンス計画の資金援助を受け、エンハンスド・グリペンの仕様を盛り込んだデモンストレーター機のグリペン・デモを製造し、アメリカ合衆国アラスカユーコン基地にて評価試験が行われている。

スウェーデン王国軍第一世代戦術機。

ミラージュⅢの独自改修機。ドラケンは瑞語でドラゴン(竜)のこと。実機の開発開始が1949年と、航空機由来の元ネタとして最も古い。メカ本で『当時、衛士に転換した空軍パイロットの発案により、名戦闘機

ドラケンの名前を引き継ぐ形で国内名称が決定された。』とされたため、戦術機と航空機の両方が存在する稀有な機体となった。スウェーデンの地勢に特化して、NOE(匍匐飛行)能力が重視されている。1976年、配備開始。

スウェーデン王国の純国産開発機。第二世代戦術機。

ドラケンと同様にNOE(匍匐飛行)能力が重視され、自国での評価は高い。反面スウェーデンの地勢に特化した非常に特殊な戦術機となってしまったため、スウェーデン以外での運用は行われていない。ヴィッゲンは瑞語で雷(bolt)の意味。1986年、配備開始。

西ドイツ

西ドイツ陸軍所属機。イギリスから供与。

西ドイツ陸軍所属機。アメリカから供与。

西ドイツ陸軍所属機。アメリカから供与。

東ドイツ

※右イラストはマブラヴ・ディメンションズ(旧:マブラヴ・イモータルズ)版

MiG-21はワルシャワ条約機構各国でライセンス生産されているが、なかでも東ドイツで生産された機体は製造精度が極めて高く、ソ連のウラル以西後退や東ドイツ防衛戦までの短期間ではあるが、東欧諸国や開発国であるソ連自身向けの生産も一部行っていた。また、東ドイツ軍では、統一中華戦線から輸入した77式近接戦闘用長刀や多目的追加装甲"シェルツェン"も使用可能となっている。

MiG-21PF バラライカ

重金属雲下の電波障害に対応するため、大型センサーマストを装備し、通信・索敵能力を強化された機体。東ドイツで少数生産されており、第666戦術機中隊"黒の宣告"にも、指揮官機として配備運用されている。

東ドイツ陸軍所属機。ソ連から供与。

本家ソ連では、機構の複雑化と前線の熟練整備兵不足によって作戦稼働率が低迷しており、その評価は芳しくなかったが、優秀な技術者を多数擁し、稼働率問題を解消した東ドイツでの評価は高かった。1980年代初頭においては、BETAと対決する国軍を差し置いて、秘密警察・情報機関である国家保安省(シュタージ)の実力部隊で、「もう一つの国家人民軍」とも呼ばれる武装警察軍へ優先配備されていた。特に西ドイツとの国境警備を担当している武装警察軍戦術機大隊"ヴェアヴォルフ(人狼)"などで運用され、亡命軍人狩りなどに従事した。

MiG-23改 チボラシュカ・ツヴァイ

|

MiG-23戦地改修型(通称MiG-23改)は、東ドイツ武装警察軍"ヴェアヴォルフ大隊"のMiG-23をハイム中将旗下の反乱軍が鹵獲改修した第2世代機である。大破していた頭部モジュールをMiG-21PFのストックパーツに換装した簡易改修に止まっているが、より高性能なMiG-23のセンサーマストを元の基部に無理矢理移設したことで、その外見的印象はMiG-21、23の何れとも大きく異なるものとなっている。

MiG-23はミコヤム・グルビッチ設計局が設計したソ連初の純国産第2世代機である。置換対象となったMiG-21に対して運動性向上を目的に大幅軽量化されている。また、当時の戦術機先端技術トレンドである可変翼機構付きの跳躍ユニットを採用するなど、意欲的な設計が各所に盛り込まれているが、その機構は先行するアメリカ軍のF-14(グラナン)やF-5E(パラヴィア)の単純な模倣に止まっている。だが、その複雑な機構と制御系、それ以前に機体そのものが、当時のソ連の工業技術・生産能力を超えた要求仕様だったため開発計画は難航。その間に西側諸国は第3世代機の開発に移行し、正式採用された時点でその性能は既に陳腐化するに至った。とはいえ同機の配備がソ連軍戦線戦力の運動性底上げに大いに貢献したことは事実である。だが複雑な構造ゆえの低整備性から前線稼働率は約70%と低迷し、事態を憂慮したソ連軍は早々に抜本改良型(MiG-27)の開発を決定。以降MiG-23は、政治・軍事両面でソ連の影響下にあるワルシャワ条約機構諸国への輸出用に振り分けられ、戦略物資として活用された。

同時に、東ドイツ軍の戦術機稼働率がMiG-21の時点で自軍のそれを遥かに上回っている事実に目を着けたソ連軍首脳部は、同国に対するMiG-23の設計機密を解除、改修・再設計を依頼。その結果完成した東ドイツ改修案を元に制式化されたMiG-23MLDは、傑作機MiG-27の開発テストベッドとなった。東ドイツに於けるMiG-23は、ソ連国家保安委員会と特に繋がりの深い東ドイツ国家保安省麾下の武装警察軍に配備され、国境警備や治安維持活動目的で運用された。

頭部モジュール換装とセンサーマスト移設により、機体上部の空力特性が変化しており、OSの姿勢制御プログラムが参照する基礎データとの齟齬から、その機体挙動は突発的な不安定状況が頻発する。如何に前線改修機とはいえ、正規軍の正面装備に於いて本来そのような欠陥は容認されないが、敵OSの未来位置予測照準を攪乱する挙動は、対戦術機戦闘を前提とする反乱軍に歓迎され、機体制御技能の高い衛士の運用によって同軍の象徴的な機体に位置付けられた。機体色は武装警察軍専用色から第666中隊専用の迷彩に塗り替えられ、左肩部装甲ブロック前面には運用部隊の番号、左主腕外側にはその象徴である黒十字ラインの塗装が施されている。

本機は元々、武装警察軍所属のリィズ・ホーエンシュタイン中尉の搭乗機であったが、第666戦術機中隊のテオドール・エーベルバッハ少尉によって撃墜、鹵獲された。改修を担当したのは第666戦術機中隊付き整備兵、オットー・シュラウス技術中尉。

東ベルリン奪還作戦に合わせるため僅かな慣熟時間しか与えられなかったが、テオドール・エーベルバッハ少尉は持ち前の才能で機体特性を把握。東ベルリン奪還作戦時には最新鋭機であるMiG-27を敵に回し、互角以上の性能を発揮した。同機による戦闘は、その一部が東ドイツ国営放送によって中継され、多くの東ドイツ国民が目撃する事となった。

東ドイツ陸軍所属機。ソ連から供与。

独ソ共同改修機。

統一中華戦線

統一中華戦線は、戦術機の運用に於いて高い近接戦闘能力を重視している。中国はソ連やヨーロッパ以上に多数のハイヴが存在しており、大陸の奪還を目指す統一中華戦線は戦術機に密集戦に於ける制圧力を求めた。統一中華戦線の戦術機の特徴である頭部のラウンドモニターにも、近接戦に於いてセンサー機能の低下を防ごうとした運用思想が表れている。

殲撃8型 【ジャンジ はちがた】 (J-8)

統一中華戦線(配備当時は中華人民共和国軍)の主力第一世代戦術機。

瑞鶴同様、

F-4ファントムの派生機種。原型はソ連から供与された

MiG-21バラライカ。

ソ連と同じく自国内にハイヴを抱える中国は、オールマイティなF-4よりも国状に合致したMiG-21の導入を進め、更に独自の改修を施した。ソ連製戦術機の特徴である、頭部メインセンサーを防御するワイヤーカッターをオミットし、ソ連以上に過酷な密集近接戦闘を想定した上で、頭部モジュールの装甲化とラウンドモニターを採用している。

モニターの被破壊リスク低減を図ったこの中国独自の仕様は、実戦においても良好な評価を獲得し、以降中国機のアイデンティティとして定着した。中台が共同戦線を張って以降、その所属作戦機は西東両陣営の機体が入り乱れた状態であるが、西側開発機ベースである

殲撃10型の頭部も、同様の改修が施されている。

桜花作戦の際、世界各国の対ハイヴ陽動戦が劇中でも短く挿入される予定であったため、甲16号攻撃部隊として登場する予定であったが、カットされた。

1975年、配備開始。

殲撃10型 【ジャンジ じゅうがた】 (J-10/F-16C)

殲撃8型の後継として、

F-16Cファイティングファルコンをベースにイスラエルと統一中華戦線が共同開発した第二世代戦術機。

比較的小型ではあるが、高い近接機動格闘戦能力を有する。また、整備性、量産性も高い優秀な機体。軍関係者の間では俗に"16'sファミリー"と呼ばれるF-16派生機の中では最も成功した機体である。前腕部外縁、膝部装甲ブロックから下腿部前縁にかけて、スーパーカーボン製のブレードがマウントされている。また、機体に取り付いた戦車級を爆砕・排除するための装備として、胸部ブロックと腰部装甲ブロック前面にリアクティヴアーマーが装備されている。頭部モジュールには、中国軍伝統の装甲ラウンドモニターが採用されている。肩部先端のバーニア部の形状は、殲撃10型特有の曲面主体のものとなっている。武装は、97式突撃銃をイメージしてデザインされた82式戦術突撃砲と、トップヘビー化によって打撃破壊力を強化した77式近接戦用長刀、バックラー型近接戦用増加装甲など統一中華戦線独自の兵装が存在し、制圧支援装備のミサイルコンテナも装備可能。

1994年、配備開始。

殲撃10型 近接能力強化試験機 (J-10X)

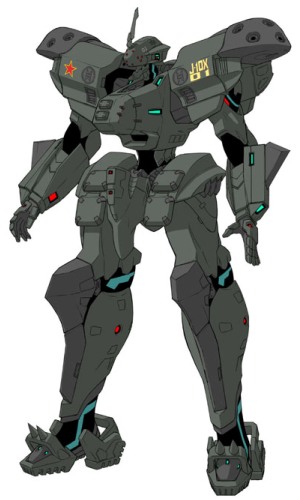

殲撃11型 【ジャンジ じゅういちがた】 (J-11/Su-27SK)

|

殲撃11型(J-11:統一中華戦線)は、

Su-27をベースに中国戦術機技術研究院が独自改修した第2世代機である。

人民解放軍ではソ連軍以上の密集近接戦を想定しているため、頭部モジュールには伝統の装甲ラウンドモニターを採用、メインセンサー損傷のリスクを低減している。また、重金属雲環境下での戦闘を重視していることから、戦域データリンク壊失を想定し、通信アンテナもローテク対応可能なハイブリッドタイプに換装されている。また、原型機稼働率の問題は、Su-27SK自体が開発元であるスフォーニ設計局によって改修済みであることから、導入時には既にクリアされていた。

統一中華戦線の台湾国軍側では、F-18E/FとF-16Cという、機体規模が比較的類似する戦術機を運用している。一方、人民解放軍側では、大型の本格戦術機である殲撃11型と小型軽量の殲撃10型の併用により、アメリカのHi-LowMix構想により近い、効率的な運用体制を実現。大陸での間引き作戦などで有効な戦果をあげていることから、統合司令部内での影響力は日増しに拡大し、台湾国軍の次期主力機選定に大きな影響を与えている。

1986年、大陸での戦局悪化に伴い台湾国民党が中国共産党の受け入れを表明し、統一中華戦線が形成されると、新生"中国"軍は統合司令部の下に台湾、中国それぞれ独立した指揮系統を持つ、連合軍的編成となった。この非効率な体制は、なし崩しに台湾に取り込まれることを警戒した共産党政府の強硬な抵抗により実現したが、表向きには「BETA大戦集結までは中台間の問題を棚上げし、貴重な既存戦力を活かしながらも、東西兵装の混在による混乱を避けるための互恵処置」としてアナウンスされた。その枠組に従い、装備品の調達とその開発はそれぞれ独自に行なっていたが、1990年、アメリカが開発するG弾の完成が間近であるとの情報を掴んだ統一中華戦線は、大陸奪還が急務と確信、その先にある統一を見越した双方の思惑から、技術交流が解禁され共同開発が活性化した。

戦術機開発技術の獲得と蓄積を急ぐ人民解放軍は、次期主力機としてSu-27SKをライセンス導入、開発中だった殲撃10型で得たイスラエル由来のアビオニクスや、独自装備への換装など、国情に合致する強化改修を行っていた。だが、原型機自体が稼働率の低さを理由にソ連国内で早々に生産を打ち切られたいわくつきの機体であること、更に、それをベースとした輸出用ダウングレードモデルであることから、軍首脳部はその基本性能に決して満足していなかった。従って、アビオニクスや素材工学など、台湾が持つ最新西側先端技術、その生産拠点に蓄積されたノウハウは正に「目の前にあるが手に入らない宝の山」であり、垂涎の的であった。自国の対BETA実戦証明データを台湾側が欲しているのを掴んでいた共産党首脳部は、その提供の引き換えに殲撃11型開発に不足しているアビオニクス類の技術提供を提案。同時に諜報活動も駆使しながら、密集近接戦では原型機を僅かに凌駕する程の性能を実現し、1996年、実戦部隊への配備が開始された。

殲撃20型 【ジャンジ にじゅうがた】

経国 【チンクォ】 (F-CK-1)

台湾の第二世代戦術機。LD1では

F-16改修機で形式番号もF-16CだったりK-FC-1だったりしたが、メカ本で

F-18のライセンス生産型に変更された。台湾海峡を挟んでの間引き作戦を行うという同国の仕様要求に基づき、F-16より稼働時間の長さや汎用性の高さなどからF-18が選定された。脚部燃料タンクを大型化して推進剤搭載可能容量を増加させ、更に機体の軽量化により、航続距離の延長が図られている。

イスラエル

クフィル Kfir (F-5F)

イスラエル陸軍第一世代戦術機。

ミラージュⅢの砂漠戦仕様機。主機の出力向上と軽量化により、第2世代戦術機に準じる性能を獲得している。中東の環境下での使用に合わせた砂漠戦仕様機で、跳躍ユニットや管制ユニット周りの防塵・放熱対策をはじめ、砂漠では検出不能となる振動センサーを補うために、赤外線センサーを熱砂内でも使用可能なレベルまで強化するなど、様々な改修が行われている。クフィルはヘブライ語で仔ライオンのこと。

1976年、配備開始。

ラビ Lavi

イスラエルが

F-16をベースに独自開発した試作戦術機。

アラブ諸国に先んじた自国領土の奪還を目指すイスラエルは、米国から供給される戦術機の性能に不満を抱き続け、遂には高度な近接格闘戦能力を有する機体の独自開発に踏み切った。しかし、当初6割の開発資金を提供していた米国が対BETA戦略の転換を理由に支援を打ち切り、資金不足によって開発計画は中止寸前に追い込まれた。そこに戦術機独自開発技術の確立を目指す統一中華戦線がF-16をベースとする共同開発を持ちかけ、1994年実戦配備が開始されるに至った。

EF-2000に比べ、この共同開発が順調に推移した理由として、設計・運用思想の合致や地政学的な利害衝突要因の不在、互いに華僑やユダヤ系資本といった国際的な支援背景が存在した、などが挙げられる。実際のところ

殲撃10型とラビとの仕様差はほとんど無く、頭部モジュールの設計、近接兵装の違いのみである。

ラビはヘブライ語で若獅子のこと。

F-4E ファントム Phantom

トルコ共和国

F-16A ファイティング・ファルコン Fighting Falcon

F-4E ファントム Phantom

トルコ陸軍第66戦術機甲大隊所属機→

F-4 ファントム1993年時点、実戦配備から20年余りが経過し仕様の古さが目立ってきている為、米国では

F-15、

F-16といった第二世代機に主力機の座を譲っている。だが、独力での戦術機開発能力をもたない中東連合、アフリカ連合では、第二世代機の配備が遅れていることもあり、改良型のF-4Eを戦力の中核においている国も多い。

中東連合

アズライール実験小隊の砂漠迷彩機F-14Exは、イラン陸軍とノースロック・グラナン社が共同開発中の準第三世代戦術機である。

F-14を近接格闘戦性能強化型にアップグレードしている。F-14は最古の第二世代機でありながら大型機であるが故に多くの設計的余剰を担保しており、改修を重ねる事によって、最新型のD型は

F-15Cと同等の総合性能を獲得するに至っている。実際に、繰り上げ退役が決定した時点に於いても、後継候補である

F-18 ホーネットと比して稼働時間、総合戦闘能力、その何れも勝っており、実戦経験が多い母艦戦闘団に属する衛士の信頼は非常に厚かった。一部の海軍首脳もそれは同様であり「継続運用の可能性を検討すべき」という声が至る所で挙っていた。その追い風ムードに乗るかのような形で、ノースロック・ゲラナン社は既存のF-14を改修のみで2.5世代にアップグレードする『スーパートムキャット計画』を海軍に提案した。だが、決して安くはない改修コストを巡って調整が難航し、そうこうしている問に完成した改修型F-18(

F-18E/F スーパーホーネット)が予想以上に高い総合性能を示したため、同計画はお蔵入りとなった。八方ふさがりのノースロック・グラナンヘの救済措置として、米国政府はイランに対し売却したF-14の近接戦能力強化策として同計画を持ちかけ、後年『プロミネンス計画』の一環として実施にまで漕ぎ着けたのである。

複座型で、前席にWSO(ウェポンシステムオフィーサー)、後席にパイロットが搭乗する。中-近距離戦主体に仕様変更され、各種センサー、レーダーなどの増設により頭部モジュールが大型化した。

前頭部レーダーカバーの容積率が増大、頭部モジュールの前後長も約20%ストレッチされている。肩部装甲ブロック側面の

フェニックスランチャー専用ハードポイントは補助スラスターユニットに換装されている。なお、通常のミサイルコンテナ(MGM-140 ATACMS)は装備可能のようである。

ブルーフラッグ参加の指揮官機は重狙撃モデルのXWS-116支援突撃砲を装備していた。

F-14 トムキャット Tomcat

F-15 イーグル Eagle

大東亜連合

F-18AX レイジングホーネット Raging Hornet

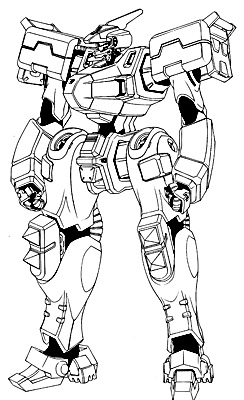

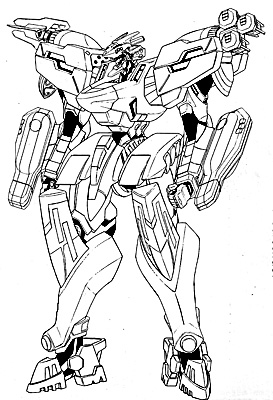

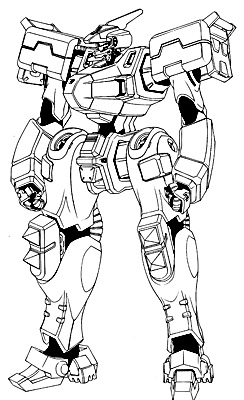

F-18AXレイジングホーネットは、第3世代機の独自開発を目指す大東亜連合が、2.5世代機であるF-18Eを強化改修した改修実験機である。

1980年代、加盟各国による通常兵器の独自調達により、大東亜連合軍はその作戦立案に著しい支障を来たしていた。各国軍の装備性能格差、規模差違は主に兵站に悪影響を及ぼし、装備の多様化は補給物資の肥大と手順の煩雑化を喚び、拠出予算は各国の財政に重圧となってのしかかった。それはやがて「持つ者」と「持たざる者」間で、派遣規模や展開戦域の偏りとなって現れ、戦況の長期化伴って固定化していった。

この状況は「応分のリスク分担と調整による平等性の維持」という連合憲章の根幹を揺るがし、加盟国各国軍の相互不信にまで発展、連合による共同作戦遂行そのものが危ぶまれる事態に発展した。「殲滅」から「ユーラシア封じ込め」に戦略転換した国連は、大東亜連合の内紛による東アジア・東南アジア戦線の軍事的空洞化懸念し、緊急展開部隊の派遣と追加経済援助を餌として調停に乗り出した。これを受けて加盟国首脳は連合本部のあるインドネシアで諸問題の解決に合意、段階的に装備調達の統合を進めるジャカルタ宣言を採択した。

その混乱期、戦線を支え続けたのは各国の戦術機部隊であった。各国共にF-4、あるいはF-5を導入していたことで、統合運用に問題発生しなかった。だが、砲撃による面制圧や機甲部隊による支援がほとんど機能しない中での戦闘は熾烈を極め、損耗率は倍以上に跳ね上がった。加えて機体の老朽化も深刻な問題であったが、国連による余剰機の無償提供によって底支えされ、事なきを得た形となった。連合国は国連に対し根強い不信感を抱いていたが、新型機導入などできる国情ではなかったため、背に腹は替えられず派遣部隊への依存を高めていった。

90年代後半にさしかかり、ようやくF-16やF-18などの第2世代への機種転換が開始されたが、他国では既に第3世代機が実戦投入され始めており、その現実的な差は連合首脳を焦燥させた。これに目をつけたボーニング社(米)の旧マクダエル・ドグラム派閥は、国連が主導するプロミネンス計画(先進戦術機技術開発計画)を通じ、独自の第3世代機開発を大東亜連合に提案。1996年、F-18/Fを原型機とするAAX計画(先進アジア次期戦術機計画)として基礎研究開発がスタートした。

98年に実証試験機がロールアウト。アラスカのユーコン基地にて、大東亜連合直属のガルーダ試験小隊によって開発が行われ、2001年には量産試験が運用試験段階に入った。だが国連とは連携しつつも一定の距離を保つ大東亜連合本来の姿勢を鑑みれば、同機の完成後は独自の研究開発に移行する可能性が高い。

大東亜連合各国の国情と運用目的を網羅するため、F-18AXは、他の第3世代機に対し比較的安価でありながら、中近距離機動砲撃戦性能と近接格闘戦能力が高次元で両立した多目的戦術機を目指し開発が進められている。主な改修点は、

・新型センサー搭載による頭部モジュール形状の変更

・アビオニクスの刷新

・肩部装甲ブロックのスラスター大型化

・腰部装甲ブロックへのベクターノズル増設

となっている。なお、2機存在しており、それぞれF-18AX1(E型ベースの単座、陸軍運用想定機)と、F-18AX2(F型ベースの複座、海軍運用想定機)となっている。配備予定は2005年を予定。

アフリカ連合

F-4E ファントム Phantom

→

F-4 ファントム

アメリカ本国ではすでに退役しているが、アフリカはBETAによる脅威が低いため、アメリカなどの他国の軍で退役したF-4を安価で購入し、主戦力として再利用するということも行われている。

エジプト陸軍の砂漠仕様機 |

ダッスオー社とアフリカ連合軍が共同開発中の強化改修型

ミラージュ2000。同機を多く保有する北アフリカ諸国の要請により、国連が主導する先進戦術機開発(プロミネンス)計画にて開発が行われている。噴射地表面滑走による高速機動砲撃戦を重視し、近接戦能力の向上も図られている。同計画の比較評価演習(ブルーフラッグ)では、直進加速性能で統一中華戦線の

殲撃10型を上回る能力を見せた。

東欧州社会主義同盟

MiG-29OVT ファルクラム/ラーストチカ Fulcrum/Ласточка

オーストラリア

F-18HMRV スマッシュホーネット Smash Hornet

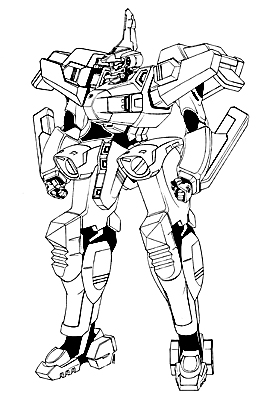

F-18HMRV(high Maneuver Research Vehicle)はF-18/Fをベースにオーストラリア軍とボーニングが共同開発している第2.5世代研究開発戦術機である。

BETA支配地域との直接的な接点を持たないオーストラリアだが、南半球最大の経済大国に相応しい国際的影響力を維持するため、アメリカと密接な関係を構築しながら積極的な防衛力整備を進めている。戦術機甲戦力に関しても、国際影響力の観点から海軍の装備拡充が優先されており、機種選定に於いても陸軍仕様と海軍仕様が存在する機体を重視する傾向がある。

だが自国の安全保障を、地政学的見地に立ったリスク管理とアメリカとの同盟関係重視の二本柱とし、国防の生命線を東南アジア及びオセアニアの死守としていることから、最新最強の高額兵器には決して手を出さず、経済的効率の追求に加え、将来的にもアメリカの脅威と見なされない範疇の戦力整備に勤めている。

F-18Aに続き、F-18E/Fを導入開始したオーストラリア軍は、その主任務戦域のひとつである東南アジアの大東亜連合が進めるAAX計画の情報を入手した。東南アジア防衛は自国安全保障の生命線であり、同地域に於けるプレゼンスの低下は、リスク管理上絶対に看過できない事態であった。オーストラリア政府は同戦域の陸戦に於いてより強力な機動格闘戦能力を発揮できる機体を求め、AAX計画を進めるボーニングの旧マクダエル・ドグラム派閥に打診した。アメリカの対BETA戦略の大転換を機に戦術機需要の先細りが見込まれる中、立て続けに舞い込んだF-18強化策は同社の戦術機部門を大いに喜ばせ、彼らによる、より献身的で積極的な関与を保守した。1997年に要求仕様に基づく研究開発がアラスカの国連軍ユーコン基地(プロミネンス計画)で開始され、AAX計画に先んじて1999年には実証実験機が完成。続く2000年以降は量産試験機による運用試験が同基地にて継続している。

オーストラリア軍がF-18HMRVに求めているものは決して少なくない。母艦などを拠点とした渡洋運用は当然のこと、強度を維持しながら軽量化した新素材装甲と、高効率な新跳躍ユニット主機の組み合わせによる省燃費と作戦行動半径の延伸。それに相応するセンサー類の探知範囲の拡大と通信性能の向上。これに加え、同軍の覚悟を示すのが、機動砲撃戦性能は据え置いてでも、近接格闘戦に於ける高い生存性と制圧能力の獲得を優先していることである。遥か遠くの巣から飛来して敵を粉々に打ち砕く――-スマッシュホーネットというペットネームはこの要求仕様に由来する。だが、AAX計画のF-18AXこそが同機が"打ち砕く"べき標的であることは、「調達コストは同時期開発のF-18強化型の何れよりも低くなる」というオーストラリア国防省の公式見解からも明白であろう。

主な改修点は以下の通り

・新型センサーマスト増設

・アビオニクス刷新

・跳躍ユニット主機の高効率化

・軽量新素材装甲への換装

である。配備は2003~2004年を予定している。余談だが大東亜連合の機体とこの機体は本来ゲームに登場予定だったが素材作成の都合上泣く泣くカットされた機体である。ちなみにTE漫画版の「トータルイクリプスライジング」では見開きなど登場している

国連

|

F-14 AN3 マインドシーカー(露名:ロークサヴァー)は、

オルタネイティヴ3計画総司令部のオーダーに従いノースロック・グラナン社(米)によって改修・強化された特殊偵察任務専用の複座型戦術機である。

オルタネイティヴ3の主目的(人工ESP発現体によるBETAの思考探査)を実効支援するため、計画直属部隊A-01に於ける対ハイヴ強襲偵察機として

F-14Dをベースに開発された。90年に部隊運用が開始され、92年のインド・ボパールハイヴ攻略を目的とした「スワラージ作戦」に於いて初の実戦投入、以降95年のオルタネイティヴ4による計画接収まで世界各地の特殊偵察任務に従事していた。原型機となったF-14最大の特徴である

AIM-54 フェニックスミサイルの運用能力は軽量化と偵察任務専用機である事を理由にオミットされている。また、人工ESP発現体の対BETA思考リーディング支援、及び様々な研究データの採取・蓄積のため、頭部モジュールや両肩部装甲ブロック、両前腕部に多数の複合センサーポッドを装備している。

F-14 AN3の管制ユニットは複座仕様であるが、機体の操縦・制御は全て後部の航法管制士官席で行い、前部の兵器管制士官席は特殊偵察要員(人工ESP発現体)専用に改装されている。これは人工ESP発現体が衛士特性に於いても秀でる事例が極めて稀であった事と、集中力を要するリーディング及びプロジェクションに専念させる事を目的とした配置である。また、これに搭乗する衛士たち全員が「化け物に頭の中を見られるのはごめんだ」と、前部に座ることを拒否したことも一因となっている。

対BETA諜報の切り札としてオルタネイティヴ3によって生み出された人工ESP発現体であったが、その特殊能力(リーディング及びプロジェクション)の有効範囲は理論値を大きく下回り、探査対象であるBETAとの距離を物理的に縮める必要が生じた。そこでオルタネイティヴ計画総司令部は「人工ESP発現体1名と多くの観測機器を搭載し、ハイヴ深層部の強攻偵察の後、収集データを無事に帰還させ得る複座機」という要求仕様を策定し、計画の進展に有効な戦略強襲偵察機の開発を求めた。これに対しソ連は最新鋭の

MiG-31改修案を提示するが、ハイヴ突入能力と防御力以外にプラス評点が無い事、特に機動性と運動性の不足による生還予測が著しく低い事を理由に却下される。本来、オルタネイティヴ計画に必要な装備の提供はその招致国が担うのが原則だが、ソ連製戦術機の性能に失望した同計画総司令部は、国連を通じて独自に機種選定を開始、最終的にF-14の採用に至った。ソ連主導であるオルタネイティヴ3の実働任務機に、改修のベースとはいえ米国製のF-14が採用された事実は関係各国を動揺させた。この決定には極めて政治的な背景が存在するのではないかとする噂が絶えず、F-14 AN3の実戦運用と整備を担当したのがスフォーニ設計局の技術者であった事がその信憑性を裏打ちしているなどとまことしやかに言われた。それに対し国連軍総司令部と米国政府は連名で関係各国に公式見解を通達。「ソ連製戦術機の何れもが信頼性と総合性能の面でF-14に劣っているのは公然の事実である」とした上で、「今後この件に対して徒に疑惑を煽る事は反人類的な犯罪行為と見なされ、国連制裁決議の対象となるであろう」と警告し、力業で事態を収束させた。露名のロークサヴァーはミミズクの意(直訳すると岩フクロウ)。頭部モジュールの角状の突起がミミズクの羽角に似ていることからその名が付けられた。跳躍ユニットは多少の出力向上が図られているが、F-14Dとの差異はほとんどなく、むしろゴテゴテ付けられたセンサー類のため空力特性は悪化している。

所属不明

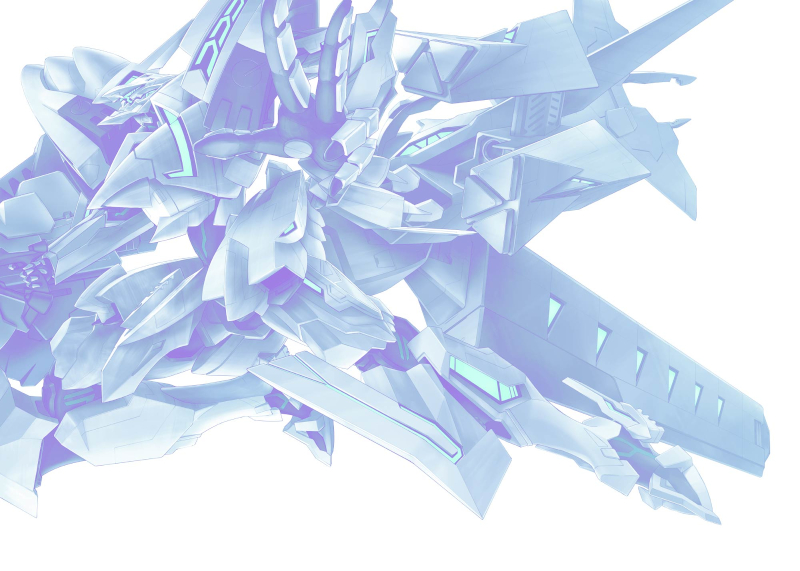

XF-2000a テュフォーン

アージュ公式冊子”exogularity 01”に掲載された第四世代戦術機。 作戦行動領域を1G~0G環境にまで拡大され、専用開発の長刀や突撃砲も用意されているほか、0G空間での活動では携行化された荷電粒子砲を搭載した追加ブースターユニットを装着する。

Me101P フェンリル

テュフォーンと瓜二つな外見をした第四世代戦術機。

人類統合体

F-47イシュクルは使節艦隊での運用を前提に開発された、第八世代戦術機である。

第七世代機の定義は、Gジェネレーターの装備と、それに伴う10年無補給稼働、外装式荷電粒子砲の運用、重光線級の最大出力照射を15分以上無効とするラザフォード・フィールド展開能力であり、2031年に認定初号機が配備されて以来、戦術機の世代更新は永らく停滞していた。

数々の内戦の影響から、新型機への要求仕様が内向きとなり、その間に開発された数々の新型機は定義能力の改良、あるいは上位機種への更新に留まっていた。だが、相次ぐ内戦の疲弊から各勢力に和平締結の機運が高まり、2043年に人類統合体が発足。翌年公表された珪素生命体(シリコニアン)接触計画を受け、派遣艦隊で長期運用するための専用機開発がスタートした。

その3年後、トライアルに臨んだF-47実証試験機は0~3G環境下の戦闘運用に対応し、極超長距離荷電粒子砲の運用と完全循環型生命維持装置の搭載に加え、重力勾配航法と短距離空間跳躍の併用による単独惑星間展開能力を獲得。史上初の第八世代認定を受け、統合体宇宙軍の制式採用と共に、シュメールの雷神・イシュクルのペットネームを付与された。

なお、完全循環型生命維持装置は、「人類が進化している可能性が非常に高いため、それに合わせた仕様である」とひとりオルタで判明している。また、第四世代機に付随する航宙ユニットを使用しなくても単独で惑星間展開が可能な仕様である。

ストライクフロンティアにいち早く登場し、注目を集めている。

戦術機基本機動制御システムブロック図(XM3以前型)

※あくまで想像図であり戦術機の動作を私なりに解釈した結果です。

最終更新:2023年06月17日 10:23